Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

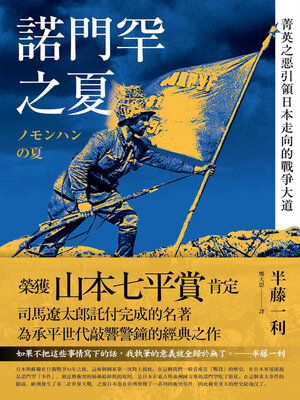

半藤一利探討日軍「連戰連勝」神話背後不堪的拙劣之舉

菁英不受控的結果就是全民遭殃的下場

昭和天皇明確制止的戰禍,為何還是無法停息呢?

諾門罕之戰不僅是敗戰之地,也是日本帝國命運的末日預示

榮獲山本七平賞肯定,司馬遼太郎託付完成的名著

為承平世代敲響警鐘的經典之作

如果不把這些事情寫下的話,我執筆的意義就全歸於無了。——半藤一利

「這塊土地下有鑽石、石油還是煤炭嗎?」

「什麼都沒有。」

「既然如此,那你們為什麼在這裡戰鬥呢?」

「這是為了守住滿洲國的國境、為日本的節義而戰。」

「節義?我實在不懂。真的只是為了這種東西而戰嗎?」

世界情勢現在正走向戰爭與和平的分歧點!日本陸軍在諾門罕事件發生的當下,就是這樣理解國際情勢的。

在這場所謂的「諾門罕事件」中,儘管第一線將士勇敢奮戰,但因為上級司令部的指揮、指導拙劣,結果不只徹底敗北,日軍主力的死傷率更高達戰史罕見的百分之七十六。照理說,它應該會為兩年後展開的對美戰爭留下寶貴的教訓才對,但不知為何當時的陸軍,對諾門罕事件並沒有認真檢討,除了清算敗戰軍官。

這是一本探討組織管理失敗的最好範例。半藤一利以他擅長述說歷史故事的手法,把一個日本企圖稱霸世界過程中的失敗事件,從政治與軍事層面做了最好的分解與說明。他的結論是,這是一個權責不清、上下關係不明、充斥著個人英雄主義的團體在實施決定國家命運的決策。也就是在這樣的情況下,這群人把日本推向了戰火。「無視真正的統帥權、任憑派外軍隊靠著心理與感情擅動士兵,這樣的國家只會滅亡而已。」關東軍不服從上級單位甚至天皇的指示,自行決定開戰,國家常綱開始亂了套。

日本與蘇聯在日俄戰爭34年之後,第一次對上了彼此。在這個我們一般看成是諾門罕「戰役」的歷史,在日本軍部卻說是諾門罕「事件」,刻意將衝突的層級給降低的原因,最重要的是日本在蒙古與滿洲國交界的諾門罕吃了敗仗。在這個重大事件的眼前,因為歐洲爆發了第二次世界大戰,之後日本也在亞洲發動了一系列的衝突事件,因此被更重大的歷史事件給淹沒了。

「如果當時可以這樣的話,那會怎樣?」歷史不會重來,我們透過半藤一利的筆鋒,重回歷史的現場,俯瞰歷史的脈絡與動向發展。「我認為自己有必要透過這場悽慘的戰鬥,把如今已經遠離日本人的那種「惡」、隨心所欲支配一切的事實,確確實實地流傳下來。」有「歷史偵探」之稱的半藤一利,在戰後的一次會面當中見到應該要為諾門罕之戰負起責任的辻政信時,腦中不禁湧現了這樣的念頭。「原本我一直認為完全不可能存在於現實世間的『絕對惡』,現在卻穿著西裝、坐在鬆鬆軟軟的沙發裡,出現在我的眼前......。」也就是在這一天起,半藤一利決定要寫出《諾門罕之夏》。

‧自行其是的脫韁參謀,陽奉陰違曲解天皇旨意行事

自我中心、任憑己意行事的組織會如何崩壞,這就是相當好的示範。一年前發生張鼓峰事件的時候,天皇憤怒地對陸軍說:「今後沒有朕的允許,一兵一卒都不許擅自妄動!」雖然東京奉昭和天皇的旨意,下令不得擴大衝突,可是這樣的命令卻遭到前線的曲解。當時的陸軍軍人完全無視於統帥權、甚至把侵犯統帥權當成家常便飯。到底日本陸軍是從什麼時候開始,對於無視天皇命令去侵犯國境而感到若無其事的呢?日本軍人在「勇敢」、「斷然行事」與「大聲」背後,其實總是隱藏著脆弱。全軍由上到下都充斥著要把敵軍一口吞掉的氣概,但事實是如何?

這些作戰領域出身的軍人,除了以軍事眼光為出發點之外,完全不曾考慮國家的命運與將來。陸軍在誇示自己是「天皇的軍隊」同時,卻也對背著天皇亂搞的這種行為完全不在意。

針對這場一開始就注定要失敗,不知道為何而戰的戰役,半藤一利點出:「究竟是誰過分輕敵,只一味攻擊,擴大了戰火?」日軍在中國戰場所向披靡,以為面對當年的手下敗將蘇俄也會是唾手可得。可是當時的蘇軍擁有最先進的戰車,只有輕兵器的日軍是完全無法與之對抗,雙方在戰鬥力方面存在相當大的差距。可是日本關東軍以及遠在東京的參謀本部的作戰課參謀們,似乎對最新情報不屑一顧,明明是相同的情報來源,卻因為不喜歡就隨意擱置。正確來說,他們並不是欠缺情報,而是「無視情報」。甚至認為身為菁英的自己,是位居主宰了軍隊以及國家政策的位置,任何攸關國家的一切,都必須由作戰參謀掌控。不知為何而戰的諾門罕事件,正是這些非人類的惡之巨人出於政治上的方便被加以擴大。

日軍一邊得考慮在滿蒙國境線不斷增強兵力的蘇軍無聲重壓,一邊又在廣大的中國大陸上,陷入逐次投入兵力的下策之舉。重慶方面也看穿了日本的兵力彈藥不足,於是鐵了心要把戰爭拖成泥沼化的長期戰。自從蔣介石高呼長期抗戰以來,和平的道路便被徹底封死了。兩面作戰的惡夢在日本作戰物資開始缺乏的時候發生,這個在後勤與經濟上的泥淖,決定了日本未來的國運。只是現在高唱護國的參謀們還不自知。對於關東軍秀才的無計畫、無智、驕慢、橫暴,我們理所當然應予譴責,然而比起這點,三宅坂上秀才的不負責任,才是讓諾門罕事件的悲慘更難以原諒的最大原因!

他們完全無視於敵情,陸軍抱持的還是「只要日軍出動,敵方就會退卻」這種固定且先入為主的觀念。而且無視現實狀況,一昧只會高談作戰,「敵人要是企圖長期抗戰,我們就把對方徹底壓倒擊破!」甚至計畫不惜在寬廣的蒙古沙漠挖戰壕艱苦過冬。

之後在太平洋戰爭中,同樣的過錯又一再上演。

‧這不是二次大戰的前哨戰,是預示日本如何在1945年敗亡

諾門罕事件的走向,就在和二戰危機微妙相連的情況下,受到國際所矚目。當時的日軍缺乏計劃性、過度自信、優柔寡斷。諾門罕的失敗絕對不是單單戰力不足的問題,它同時也反映了日軍在決策與評估方面的缺失,但他們並未反省自身的這些缺點,而是帶著它們走向了太平洋戰爭。

諾門罕戰場其實就是照搬日俄戰爭的模式,自始至終都是在步兵的夜間突擊中度過。以強調攻擊精神的精神力為戰力的主體。透過刺刀突擊來贏得最後的勝利,以人肉攻擊的方式來致勝。日軍參謀們普遍有「如果派出大兵力,敵軍就會望風而逃」的輕敵態度。戰事最終從幾十人的邊境衝突,導致戰火逐次擴大,傷亡人員也增多。面對不可為,還企圖用各種手段要實施跨境作戰。

日本陸軍青壯派捅出了立國以來最大的婁子,在造成敵我方眾多人員死亡之後,再以一幅事不關己的態度想草草收束殘局。雖然戰後有某種形式上的反省,可是卻沒有活用這次的教訓,或者說根本什麼都沒有學到教訓。這些都是驅使半藤一利要動筆寫下來以點出的歷史。作者在書中向那些不研究敵軍、光顧著以精神戰力激勵士兵的高級將領們究責。

‧諾門罕牽動德蘇關係,卻也加速三國同盟的締約

戰爭,是領導者彼此意志與意志之間的交戰。戰火並不只是在諾門罕燒起,在東京、柏林、莫斯科,各國為了避不開的戰事即將爆發這件事情,而在朋友與敵人之間選邊站。

「隨著《德蘇互不侵犯條約》的成立,日本外交已經徹底陷入了捨身飼虎的狀態。這說到底,都是因為陸軍無理才導致的外交失敗。」日軍在諾門罕戰場的激戰,可以說促成了史達林與希特勒的急速靠攏。國際信義的不可靠從古到今都不曾改變。日軍反而是慌了手腳,深怕自己成了世界強權的孤兒,在德國的策略運作之下,趕緊向柏林輸誠。

為什麼陸海軍人與外交官會對德國如此傾心呢?

對希特勒來說,諾門罕事件也是一場可以利用來順水推舟的戰事。日本面對在諾門罕作戰的失利,結盟派認為不能再猶豫了,否則日本將會在更多方面面對失敗。這樣的判斷與決策,終於把日本引領上第二次世界大戰的不歸路。

本書特色

1.深入了解日本軍人,尤其是參謀人員是如何在處理戰爭事務時的不負責任與隨性,這些都是導致少數人的掌權而改變了國家命運的案例。

2.作者筆鋒犀利,在他的說明下,對於事情的對錯,有了一個明顯的區分。

3.故事穿梭在東京、新京、柏林、莫斯科之間的兩個主要軸線,把兩個同時發展的歷史場景串聯起來,讀者可以更全面了解歷史的脈絡。