Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

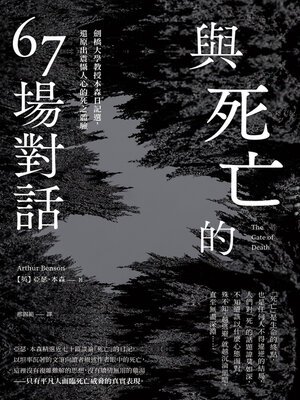

「死亡」是生命的終點,也是任何人不得違逆的結局,人們對「死」的話題諱莫如深,往往不知道該以什麼心態面對。本書精選亞瑟.本森近七十篇談論「死亡」的日記,以樸實真切、坦率沉著的文筆,向讀者描述作者眼中的死亡,這裡沒有深奧的哲學、難解的思想,更沒有矯情無用的雞湯——只有平凡人面臨死亡威脅的真實表現。《心靈樂園》——本森暢談人生與人性《永夜微光,黑夜爐火》——治療躁鬱症的心路歷程《來自阿普頓的四十八封問候》——本森文學思想與教育理念☆☆☆本森勵志隨筆集、思想書信集好評販售中【對葬禮的建議:隆重輝煌還是簡約低調?】本森讀幼稚園的時候,曾無意中撞見送葬隊伍,低迷詭譎的氣氛和家屬蒼白哀戚的面龐,著實嚇了年幼的他一大跳。「那個場景就像令人作嘔的惡夢一樣,困擾了我好幾個星期。」本森認為,這樣的習俗是粗俗野蠻的,尤其是對孩子而言。連對自己的出生都一知半解,又怎麼能那樣赤裸地直視死亡呢?當人們看著僵硬扭曲的屍體時,心頭湧現的是滿滿的悲哀與迷茫。「我們本應該升入天堂,這樣的習俗卻拖著我們走向泥土;讓我們的情感在破舊的泥土周圍徘徊,直到我們以無言的恐懼和無意識的厭惡從那裡離開。」本森期許喪禮是簡單美好的儀式,而非強迫人們記憶死亡本身,並且要能使心靈受到感召,轉向思索生命與未來生活的祕密。「我們愛的是生命和精神,思想和心靈,而不是死者逐漸腐朽的軀體。」【對逝者的評價:論人死後被「抹去」的個性】中國傳統上云:「死者為大」,在西方也有相似習俗。「當逝者進入光的世界,我們會原諒他們的過失。」一個人不論生前事蹟為何,在過世後彷彿一筆勾消,我們往往把死亡的事實擺放在這個人真實的性格和作為之前。「為什麼我們會認為,人死後就要被剝奪自己的個人特質?」「如果我想到,我認識且愛著的那些人,甚至我認識且我不喜歡的那些人,倘若他們的個性會在死亡之時被抹平,這會讓我感到極大的失望。」本森點出,他當然希望天堂能少點人性之惡,但天堂更不需要那種被精心包裝過的虛假的聖潔。「如果精神能被完整地保存下來,人類的本質區別——比隱藏在境遇、教育或者環境裡更深切的區別——也會被保存。」【對苦痛的態度:用樂觀去「逃避」解決不了問題】本森直言,整日陷溺於心神不安的幻想中確實無濟於事,但當一個人已經遭受苦難了,要對方裝作沒這回事更是可笑。「假如你無法避免苦難,假如你不得不面對這些麻煩,試圖相信苦難不在那裡解決不了問題,唯一的希望是冷靜地注視,努力看出可以解除痛苦的光明跡象。」〔本書特色〕本書為劍橋大學教授亞瑟.本森日記選,共67篇,全文圍繞著一個主題——「死亡」。任何人生於這個世界上,終有一天要承受死亡的恐懼,本書並非要與讀者深入探討死亡的意義,而是記錄作者在面臨死亡威脅時的真實想法,其文筆坦率冷靜,絲毫不掩飾其困惑苦楚的情緒,但也未以悲觀消極的精神逃避現實,願讀者能有所啟發。