Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

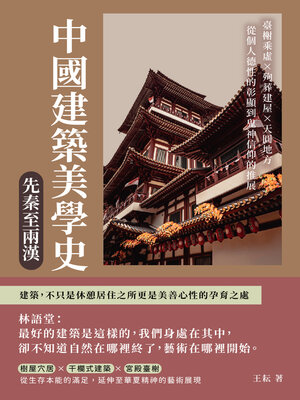

林語堂:「最好的建築是這樣的,我們身處在其中,卻不知道自然在哪裡終了,藝術在哪裡開始。」樹屋穴居 × 干欄式建築 × 宮殿臺榭從生存本能的滿足,延伸至華夏精神的藝術展現建築,不只是休憩居住之所,更是美善心性的孕育之處起初不打算讓人居住的中國古建築就中國古代建築文化的源頭而言,建築的核心詞,是「宅」。何謂「宅」?它在甲骨文裡,與後代所指的「住宅」含義並不相同。就卜辭而言,學者指出:「這種宅絕不是一般的住宅。結合宅所從的乇為祭名來看,則宅應為祭祀場所。」這意味著,宅非民宅,宅有祭神之用——起碼就其原型來看,提供給予人居住之所不是「宅」的主要功能。先秦時期的諸子百家如何看待建築?先秦時期的建築多由貴族建造,因此,士人對建築的審美功能的批判,實際上更接近階級、道德層面的批判,而不一定是針對建築本身。孔子:一個有誠信的君子,不應該居無定所。孟子:苑囿臺池的出現,象徵著暴君的崛起。老子:建築宛如孕育生命的源頭,是一切的起點,也是終點。莊子:「虛室生白」,建築是一種「空」的場域。信仰崇拜與建築逾制的因果關係據1979年河南安陽後岡遺址發掘報告稱,其「在建房過程中,往往以兒童作奠基犧牲,埋在房址下。」這些兒童被埋入的過程是,先墊房基土,再埋入兒童,然後在其上築牆;抑或是在建房的生土層上首先埋入兒童,再墊一層房基土,再埋入兒童,又墊一層房基土,最後壘牆。用於奠基犧牲的不只是兒童,亦有成人。如今,我們已經無法得知用作犧牲的人們與房屋主人之間有何種社會階級上的關聯,不過可以確定的是,生者的居所在原初的「立場」、「立法」、「立意」上,並不拒絕死亡,反倒「召喚」、「驅使」亡靈。信仰的崇拜是否會造成建築的逾制和過度?答案是肯定的。本書特色本書主要講述中國古代建築自先秦兩漢到明清末年的流變,透過對經典文獻的解析,梳理古代建築與人的關係,及其對中國文化的影響。作者主要探討中國古代建築美學中的空間、結構、場域,藉由這三大母題,來勾勒中國古代建築數千年來綿延不絕的歷史篇章。