Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

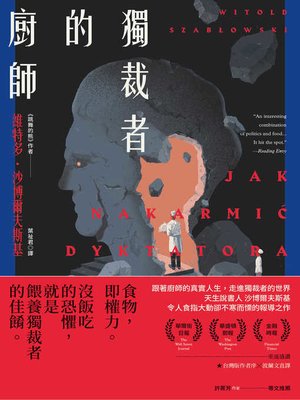

飢餓是不服從的懲罰,飢餓能維持秩序。

食物,即權力。沒飯吃的恐懼,就是餵養獨裁者的佳餚。

跟著廚師的真實人生,走進獨裁者的世界

天生說書人、《跳舞的熊》作者 沙博爾夫斯基 令人食指大動卻不寒而慄的報導之作

《華爾街日報》《華盛頓郵報》《金融時報》垂涎盛讚

台灣版作者序 x 波蘭文直譯

費時四年.橫跨四大洲.挖掘五位獨裁者與私廚的真實故事

透過廚房的門,看見二十世紀獨裁歷史的縮影

伊拉克獨裁者海珊屠殺庫德人後能否安穩吃飯?烏干達惡魔總統阿敏真的會吃人肉嗎?波布如何一邊大啖木瓜沙拉,一邊用飢餓控制柬埔寨?阿爾巴尼亞革命家霍查,革命革到廚師頭上,還要如何繼續幫他煮飯?卡斯楚把美國逼到核戰邊緣,卻喝著可口可樂發起共產古巴的飲食新革命?

獨裁者吃什麼?飲食是否反映獨裁者的為人?更重要的是,什麼樣的人會去餵養獨裁者?當飲食與權力相結合,飽餐一頓是否能改變歷史與個人的命運?

如果獨裁者最愛的滋味,廚師最知道,那有沒有可能,這些掌廚人不只是餵養獨裁者,還窺見了獨裁掌控人心的祕密?

為了回答這些疑問,最會說故事的波蘭作家沙博爾夫斯基,耗費四年走訪五位獨裁者身邊的御廚。他用最私密的視角,幽默且犀利的報導文學筆法,從「伴君如伴虎」的廚師們身上,挖掘出獨裁者們最令人食指大動(或最令人反胃),也最不寒而慄的真實故事。

本書特色

◎讓美食與歷史愛好者無法抗拒、只有獨裁者私廚才知道的真實故事

本書是一道料理繁複、別出心裁的佳餚,在這道佳餚的最外層,是六則精彩的故事。作者用第一人稱的敘事角度與文學般的筆法,挖掘了曾替獨裁者效力的廚師的親身經歷。這些故事時而生動詼諧、時而魔幻荒誕,在在讓享用本書的讀者能對廚師心境與獨裁者的世界能有最直接的認識與感受。

◎挖掘獨裁者的真面目,呈現獨裁專制的細微之處

撥開故事的外層,內餡裡藏著對「獨裁」與「服從」現象的反思。前作《跳舞的熊》以熊喻人,探究人們懷念威權桎梏的原因;本書則以廚師為象徵,細火慢燉地追問:為何有人會餵養怪物一般的獨裁者?

◎一部當今仍在上演的政治寓言

這道料理的核心,其實是自由的滋味。過去幾年,全球見證了一樁樁政治強人乘勢而起與民主自由的黑暗時刻,世界比以往更迫切需要理解人們服從威權的原因,以及警惕自由的得來不易。

透過廚房的門,透過獨裁者的廚師,我們或許能夠參透獨裁者的食譜,找出獨裁的祕密。

◎給台灣讀者的作者序

得獎紀錄

☆《華爾街日報》《華盛頓郵報》《金融時報》《科克斯書評》《彭博社》《每日電訊報》《國家地理雜誌》垂涎盛讚

☆勇闖「世界美食家圖書獎」(Gourmand World Cookbook Awards)決選

各界推薦

許菁芳|作家

※津津有味.同桌推薦(

李雪莉|報導者總編輯

阿 潑|轉角國際udn Global專欄作者

胡芷嫣|故事StoryStudio主編

張鎮宏|轉角國際udn Global主編

莊祖宜|廚房裡的人類學家

郭忠豪|飲食文化史家

陳方隅|菜市場政治學共同編輯

楊双子|小說家

蔡珠兒|作家

謝金魚|歷史作家

Bartosz Ryś|波蘭臺北辦事處代理處長

※外國食評.同桌推薦※

《出版家週報》:

「美食與歷史愛好者無法抗拒的一手資料,只有獨裁者私廚才知道的故事。」

《每日電訊報》:

「讓獨裁者從神話化為有血有肉的人......豐富美味又多汁。」

《金融時報》:

「沙博爾夫斯基是一位既清澈又溫柔的說書人,其技巧在於不直接下評斷,讓廚師的故事自己說話。」

《國家地理雜誌》:

「一段橫越四大洲的迷人旅程。沙博爾夫斯基透過廚師之眼,描繪了一幅幅專制獨裁的圖像。讀來既美味又震撼。」

美國Podcast節目Stu Does America主持人:

「堪稱心靈雞湯加上殘暴嗜血的獨裁者。」

《華盛頓郵報》:

「迷人,動人,讀完卻叫人不寒而慄。廚師講述有趣的人生故事,但同樣有意思的是他們對自己在獨裁暴政中扮演的角色(無論多麼渺小)進行反思,或者拒絕反思。」

《華爾街日報》:

「沙博爾夫斯基耗費三年追蹤並親自訪談這些廚師,幫我們對世界上的獨裁暴政建立了歷史脈絡。本書讓人一邊讀到這些獨裁者有多麼喜歡蜂蜜烤乳酪,或拒絕吃大象肉乾,一邊記住他們有多邪惡。」

《彭博社》:

「宛如一本辛辣的美食遊記,宮廷陰謀與背叛劇碼會半路殺出,遊走道德模糊地帶。這既是本書的魅力所在,也是其恐怖之處。」

英國政論雜誌《旁觀者》:

「本書說明了飽餐一頓的重要性,對誰都一樣。」

《科克斯書評》:

「在一個政治強人越來越受歡迎的世界裡,本書讀來兼具原創性與時事感。」

《星期日郵報》:

「暗黑與喜劇的迷人混搭,各國美食與酷刑屠殺的完美結合。交織著荒誕與殘酷,滑稽與恐怖,調性令人想起電影《史達林死了沒?》」

賈西亞.納瓦洛|《全國公共電台》(NPR)週末節目主持人:

「私密描寫五位無情獨裁者在餐桌上的一面,故事驚人。」

勞拉.夏琵洛|紐約《新聞週刊》美食專欄記者、烹飪史家:

「沙博爾夫斯基不是在描述怪物,而是宛如怪物般的人類,這才是可怕之處。」

※在地食評.同桌推薦※

蔡珠兒|作家:

「把政治史和烹飪書煮在一起,交融共冶,竟然可以這麼濃醇對味,這本書讓我入迷,神魂飄到古巴柬埔寨烏干達,跌進一個又一個料理和故事中,屏息凝神,看得膽戰心驚。

在飽足精巧的台灣,我們早已淡忘食物的權力關係,說起當政者的餐桌,通常只想到御廚。不久前我還讀到一篇報導,介紹台北某鐵板燒大廚,經常飛去平壤,為金正恩割烹掌杓,記者欣羨獵奇,津津樂道三胖愛吃的菜,隻字不提獨裁極權,彷彿他是影帝或球星。

飢餓是一種政治工具,在寡頭政權下,食物和飢餓必然相伴互生,如月之光華與黝暗,而官邸廚房有絕佳視角,最能看出暗影的面積。作者深入訪談廚師,講強人的甜餅、賊魚湯和椰奶羊肉,但又跳出廚房走入街頭,寫庶民的烤老鼠、燒青蛙、煮香蕉皮,觀點交錯,排比對照,呈現出極權的恐怖荒謬。

沙博爾夫斯基太會寫了,文字精悍生動,風趣活潑,卻又冷靜節制,他以口述歷史般的散文體,讓受訪者盡情暢言,自己只是觀察記述,不作任何譴責評斷,力道更強。這是一本豐富的書,可視為優秀的報導文學,更可當成深度的遊記、食旅、政治史和傳記,我讀到暗黑的歷史和人性。

食物就是權力,句號。」

李雪莉|報導者總編輯:

「繼《跳舞的熊》後,沙博爾夫斯基再次推出報導文學新作。本書延續他獨特的問題意識:威權和獨裁體制對人究竟產生怎麼樣的烙印?

獨裁者在世時,一切諱莫如深,身後才偶有貼身醫生、侍衛官撰寫見證與回憶,我們才能一窺祕辛。但沙博爾夫斯基這次跨四大洲親身採訪的,卻是獨裁者的廚師。透過廚師之眼,我們可以看到,這些獨裁者有著極相似的特質。他們體能多半良好、鬥性堅強,像海珊泳渡底格里斯河,讓我想起毛澤東愛在眾人面前暢泳長江,或是普丁總喜歡秀出他的體魄;他們也生性懷疑,對廚師挑三揀四,擔心鬥爭中被人下毒。獨裁者的殘暴、慾望、人性,都在與廚子們的對話裡,展露無遺。

本書不僅僅是廚師怎麼理解他們曾服侍過的「老闆」,也讓我們有機會重新思考對獨裁者的看法。有些見證翻轉了人們的既定印象,例如,所謂的暴君海珊,在尚未被美國推翻前,其實對基督教和女性較現今伊拉克相對寬容。但書裡也不乏荒謬的故事:例如為柬埔寨獨裁者波布工作的廚師,始終堅信自己的老闆從未進行種族屠殺;海珊的廚師則認為海珊的暴虐維持了伊拉克的恐怖平衡,比起四分五裂與伊斯蘭國橫行的今天,更叫人懷念。

透過活靈活現的訪談、追尋、書寫,本書讓獨裁者現形,讓人性與歷史更為立體。」

莊祖宜|廚房裡的人類學家:

「這是全新品種的飲食書寫──透過廚師視角管窺二十世紀五大暴力政權,恐怖中見平凡,平凡中見恐怖,不僅呈現了獨裁者前所未聞的生活面向,更充分證明一日三餐之於大歷史的關鍵性。」

張鎮宏|轉角國際udn...