Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

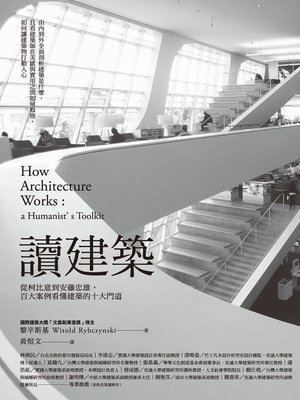

★2013年亞馬遜年度建築類選書

★瑪爾菲德全國藝術作品獎(Marfield Prize)決選入圍

★波蘭、中國、韓國、土耳其多國購買版權

★作者黎辛斯基於2007年榮獲建築界重要獎項——文森斯庫里獎

★作品獲獎無數:加拿大總督獎(Governor General's Awards)、費城雅典娜年度文學獎(The Athenaeum of Philadelphia's Annual Literary Award)、克里斯多福獎(a Christopher Award)、魯卡斯獎(J. Anthony Lukas Book Prize)、查爾斯泰勒非小說類文學獎(Charles Taylor Prize)

國際建築大獎「文森斯庫里獎」得主,當代建築大師黎辛斯基一次解構建築全貌。

我們生活於其中,但建築對我們來說仍舊是個謎。本書帶我們走入幕後,完整揭開建築的面紗。

建築的美令我們感動,使我們畏懼,它不僅是生活空間也可以是公共藝術。我們生活於此,但卻不懂它的意義。看似不須經過語言翻譯即能欣賞,但建築其實一如文學作品般複雜,其落成需要兼顧實用性與藝術性,考量立即影響與長期用途、周遭環境與內部構成。但鮮少有人具備理解建築的基礎知識與視角。

本書從倫敦戰爭紀念碑、雪梨歌劇院討論到住宅、私人招所,以發想、平面、風格等十個核心主題切入。讀者將透過近百棟作品、140張照片,一窺柯比意、皮雅諾、貝聿銘、安藤忠雄等無數建築大師如何構思與創建他們的設計。黎辛斯基以其特有的人文筆調和歷史脈絡,帶領我們「閱讀」平面圖,他告訴我們建築物如何回應它們所在的環境,以及最微小的細部——如樓梯欄杆——如何能傳達建築師的願景。透過本書,將可更了解建築背後的意義,進而學會如何觀看一棟建築。

本書分成三大部分十個主題:

.必須具備的基本概念╱發想、環境、基地

建築的藝術性與實用性往往彼此角力。偉大建築師菲利普.強森在自家房子裡被蚊蟲叮咬了六十年,竟是為了不想裝紗窗,因為紗窗有違他的「美感」。但建築除了傳達建築師的觀念之外,也必須和周遭環境配合。建築基地更與光線方向、街道上行人動線、景觀視角等密切相關,成為設計建案時無法忽視的要素。

.炫奇或實用,大師各自堅持的技藝╱平面、結構、皮層、細部

從平面圖裡可以看到什麼?傳統的對稱概念與軸線運用是否必然?近年再次復古興盛的粗獷主義等建築方式,在表現建材之餘,對於建築本身的功能面是否產生不良影響?至於唯一可以讓建築師「大顯身手」的細節裝潢,柯比意等大師又為何選擇忽視?

.從案例學會如何欣賞建築╱風格、過去、品味

建築風格總是不斷延續與復興,影響力更彰顯在可存續百年的好建築身上,深知建築的過去如何重要的黎辛斯基,在此討論風格的誕生與影響,擁有個人風格的建築師是可以帶來更多商機,或者被自我風格侷限?而不喜歡談個人風格的新一輩建築師,實例證明,他們死後還會有人記得嗎?風格時常來自建築師的個人品味。但被視為如同流行文化的品味,是否僅是感官的產物,只能不斷被挑戰,然後消失改變?

每一棟好的建築,如同藝術品一般,都有自身的標準。本書提供檢視、理解這些標準的工具,帶領讀者看見建築師如何在平面圖與環境、歷史與潮流風格、細部與結構之間選擇自己的立場。不論你是否具有建築專業背景,不論你是建築使用者或參與者,都可藉由理解本書解構分析的多重面向,找到觀看一棟建築的不同方式。不妨睜大眼睛,瞧瞧你我周遭多樣的建築,聽懂它們在說什麼。

【專業推薦】(依姓氏筆畫排序)

林洲民/臺北市政府都市發展局局長

李清志/實踐大學建築設計系專任副教授

邵唯晏/竹工凡木設計研究室設計總監、交通大學建築博士侯選人

夏鑄九/台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授

張基義/學學文化創意基金會副董事長、交通大學建築研究所專任教授

連浩延/實踐大學建築系助理教授、本晴設計負責人

曾成德/交通大學建築所講座教授、人文社會學院院長

賴仕堯/台灣大學建築與城鄉研究所助理教授

謝明燁/中原大學建築系副教授兼系主任

簡聖芬/成功大學建築系副教授

龔書章/交通大學建築研究所副教授兼所長

【名家好評】

本書通篇來自一手經驗,論述建築的架構明晰,信手捻來的案例生動。黎辛斯基以其師祖拉斯穆生的經典《體驗建築》為範例,書中不斷提舉其心儀的大師如路易斯.康等的經典案例。若能配合對照書中案例的建築圖,則讀者不僅可以「體驗建築」,更可收拋磚引「磚」之效;正如康所思考的問題:「磚是什麼?」,建築的初學者與喜好者可以進一步感受、思考「建築是什麼?」

——曾成德(國立交通大學建築所講座教授、人文社會學院院長)

我非常喜歡本書以「平面」、「結構」、「細部」等建築學的關鍵字為章節,再佐以精彩案例印證的論述方式。它有助於讀者理解如何觀看建築。本書的案例涵蓋古今,讀者可以進一步瞭解,同樣的概念在不同時代的表達方式。

——謝明燁(中原大學建築系副教授兼系主任)

這回,眾多建築史上的經典,在作者抽絲剝繭的精心排比下,讓你眼界大開之餘,更讓你弄清了建築的脈絡細節,終於一窺這小宇宙蘊藏的鏡花水月。

——連浩延(實踐大學建築系助理教授、本晴設計負責人)

作者黎辛斯基擁有敏感度並正面地重新理解其審美的情感和價值觀,且企圖嘗試階段性總結它的時代性、獨創性、方法論與價值性,是一本具有前膽性觀點的建築好書。

——邵唯晏(竹工凡木設計研究室設計總監、交通大學建築博士侯選人)

【國際好評】

「閱讀黎辛斯基的作品真是令人愉快。」

——海倫.艾普斯坦(《費城詢問報》)

「黎辛斯基是桂冠詩人,他善於描寫可能近在咫尺而我們卻從未留意的事物。」

——羅伯特.蘇利文(《草地》作者)

「黎辛斯基是最公正的作家,完全不受一時的流俗誘惑。」

——安德魯.佛格森(《華爾街日報》)

「黎辛斯基......不僅善於觀察事物的細微之處,也善於以恰如其份的語彙描述。」

艾瑞克.納許(《紐約時報書評》)

「黎辛斯基......妙筆生花,他以優美的散文頌揚我們生活的世界。」

——強納森.科許(《洛杉磯時報》)

「最原創、最可讀與最具啟發性的建築作家之一。」

——《圖書館雜誌》

「黎辛斯基是個充滿魅力且富有思想的作家,他在建築領域廣泛探索,將充滿榮耀與令人好奇之處呈現在讀者面前,同時也將傳統與創新的部分介紹給大家。相信讀者能從本書獲得極大的樂趣」

——彼得.霍里斯基(《華盛頓郵報》)

「無論建築物還是書籍,凡是美麗與有用的事物永遠不會過時。黎辛斯基教導我們如何判斷與欣賞美麗與有用的事物,他這樣的作家將永遠獲得讀者喜愛。」

——蘿拉.米勒(Salon.com)

「在這部侃侃而談且令人振奮的作品中,黎辛斯基讓我們對建築設計與建造有更進一步的理解......這部專業、整體且實際的指南書籍使我們意識到建築中蘊含的深刻人性。」

——《書單》

「一場充實的建築巡禮......黎辛斯基是一名嫻熟而博學的嚮導,他帶領讀者進行建築探索,讓讀者獲得絕妙的樂趣。」

——《科克斯書評》(給星評論)

「建築領域的指導觀點......在本書中,建築被視為一種以審慎態度與堅定信念來加以發揚的技藝。」

——《出版人周刊》(給星評論)