Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

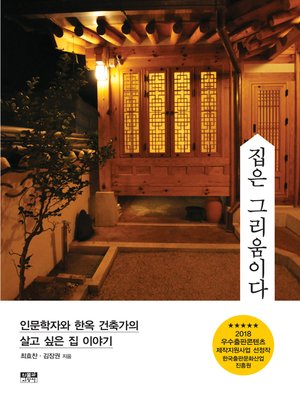

내가 살고 싶은 집'을 어떤 집인가?"집을 위한 인문학"집은 우리의 최초의 세계다"집은 단순히 거주하는 공간이 아니라 인간의 성장사와 함께하는 공간이다. 집이 인간의 삶을 풍요롭게 하고 영혼을 따뜻하게 하기 때문이다. 그런데 우리는 이 자취방에서 저 자취방으로, 이 빌라에서 저 빌라로, 이 아파트에서 저 아파트로 옮겨다니며 살아왔다. 한곳에서 오랫동안 거주하는 정주(定住)의 삶이 아니라 초원의 목동처럼 이리저리 옮겨다니는 유목(遊牧)의 삶을 살아왔다. 인간의 성장사가 여러 집에서 살았던 흔적들을 모자이크하듯이 구성될 수밖에 없는 이유다.우리는 유목민처럼 여러 집을 전전하면서 우리가 갖고 있던 삶의 기억들을 축적하지 못하고 흩날려버렸다. 집에 대한 추억과 그리움도 모두 가뭇없이 사라졌다. 집이 사람들과 교류하는 공간이 되지 못했으며, 인문학의 향기가 피어나지 못했다. 그렇다면 21세기 노마드 시대에 정주의 삶은 가능한가? 또 인간에게 집은 무엇인가? 집은 인간의 영원한 노스탤지어인가?프랑스 철학자인 가스통 바슐라르는 "집은 우리의 최초의 세계다. 그것은 정녕 하나의 우주다"라고 말했다. 바슐라르는 우리가 어머니의 자궁에 있을 때 무의식 속에 형성된 이미지로 어떤 공간에 감싸이듯이 집에서 안온함과 평화로움을 느낀다고 말했다. 그만큼 집은 인간의 성장에 크나큰 영향을 준다는 것을 알 수 있다. 건축가 승효상은 "건축은 집을 짓는 것으로 끝나지 않는다. 오히려 집은 하부구조이며 그 집 속에 담기는 우리들의 삶이 그 집과 더불어 건축이 된다"라고 말했다. '행복의 건축'이 되는 관건은 건축 이후에 그 집에 깃들어 살아가는 이들의 숙제라는 말이다. 집의 하드웨어는 시공사가 만들지만, 그 집을 완성시키는 몫은 그 집에 깃들어 사는 사람이라는 말과 같다.인문학자인 최효찬과 한옥 건축가인 김장권이 함께 쓴 『집은 그리움이다』는 우리가 정말로 살고 싶은 집에 대한 이야기다. 최효찬은 결혼한 이후 지금까지 23년 동안 12번을 이사했고, 10번 이상을 아파트에서 살았다. 정확히 2년도 안 돼 한 번꼴로 이사를 한 셈이다. 그런데 최효찬은 아파트에서 오랫동안 살았지만, 그곳에서 살았던 기억은 별로 남아 있지 않다고 말한다. 아파트는 땅이 아니라 허공에 공간을 차지하고 있기 때문인지 혹은 획일적인 공간 때문인지 몰라도 이사를 하면 그곳에서 살던 기억마저 덩달아 사라져버렸다는 것이다. 삶이 휘발유처럼 싹 날아가버린다는 것이다.최효찬은 『집은 그리움이다』에서 "인간에게 집은 과연 무엇이며, 어떤 곳인가?"라고 묻는다. 집에는 그 집만의 고유한 이야기가 있다. 각기 다른 얼굴을 하고 있는 집이라면 주인의 취향과 그 집을 지으면서 고심한 흔적들이 드러나게 마련이다. 마당의 꾸밈이나 대문의 위치에서도 그 집만의 고유한 풍경이 펼쳐져 있다. 다시 말해 집은 개인적인 취향이나 기호에 따라 개인의 의지로 짓거나 선택할 수 있는 주거 공간이어야 하며, 그 집에는 가족의 정과 추억과 그리움이 오롯이 쌓여야 한다.