Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

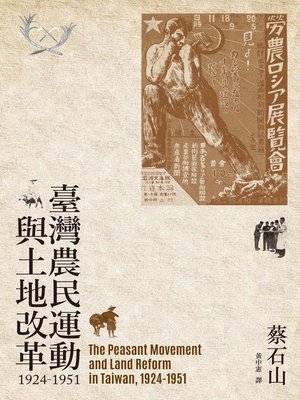

在20世紀初期國與國息息相關的世界裡,1917年蘇聯十月革命的政治海嘯迅即傳到中國與日本,並在1920年代初期從日本傳到臺灣島。最初,在山川均、麻生久、佐野學之類日本社會主義者引導下,並經總部設在大阪的日本農民組合指導下,一些臺籍年輕知識分子,特別是關心甘蔗寡占事業支配臺灣農村一事的簡吉、李應章、趙港,開始糾集佃農成立農民組合。他們把矛頭指向大多為日本人所有的製糖會社,希望替臺灣佃農爭取較好的條件和公平待遇,包括要求製糖會社替收購的甘蔗秤重時讓蔗農在場。他們的組合運動路線使佃農的抗爭成為兼具政治性與道德性的運動,得到全島人民支持。

當時的日籍地主,在臺灣農村社會內造成嚴重不平等,使務農者處於極弱勢地位。沒有現代機械化器具,農民日出即到田裡幹活,通常直到日落才休息。只要來場嚴重天災或歉收,農民就得吃番薯配乾鹹豆、喝螺肉湯度日。因此,加入農民組合的臺灣人,在1926年時僅數千人,兩年後卻已超過三萬人。1928年晚期,臺灣共產黨黨員開始滲入臺灣農民組合。日本拿下滿洲之後,日本殖民政府開始大力取締臺灣共產黨員和其追隨者,導致臺灣農組成員遭判刑入獄或逃往中國大陸。例如臺灣農組的中心人物簡吉,即因加入臺灣共產黨被判10年徒刑。臺灣農民組合困擾於派系對立,因意識形態不同而分裂,加上領導階層或入獄或逃亡,到了1934年,臺灣農民運動已一蹶不振。但它留下臺灣行動主義遺產,喚醒農民的社會及經濟意識。更因主辦了數場廣被宣傳的示威和騷亂,並在法庭內外對抗殖民當局和地主,有助於臺灣人認識此前完全陌生的社會主義、西方民主主義、剩餘價值、一天八工時、罷工權、普選、自治等觀念。

國民黨被迫遷臺後,認識到它在大陸的最大失策乃是未能助農民改善生活,造成民心背離,因此設立農復會為農村提供經濟、技術和管理上的支援。最後,在美國的催促和美國農業專家雷正琪建議下,1950年代臺灣施行耕者有其田,從而有效破除1920、30年代地主欺凌佃農的大部分惡行。左派人士簡吉追求讓臺灣佃農一年所繳佃租最多只達主要收成的37.5%(三七五減租)或讓他們擁有自己的農田,這一夢想至此終於實現。臺灣農產量大幅提升,內部長期隱而未發的衝突也漸平息,自1920年代簡吉等人的努力,至1950年代終於完成土地改革並奠下經濟基礎。