Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

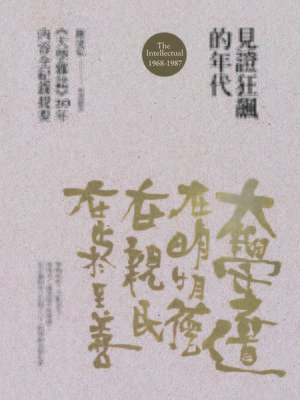

我們這一代知識份子的責任──士不可不弘毅,任重而道遠──寧鳴而死,不默而生;成為光,做黑暗中的明燈,以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。五四運動的時候,當時的北大校長蔡孑民先生曾以「愛國不忘求學,求學不忘愛國」兩句話勉勵青年學子,對於今天的青年學生和知識份子而言,其依然是不移的真理。已故的臺大校長傅孟真先生也一再以「敦品、力學、愛國、愛人」訓勉臺大學生,要求他們做到「知識的誠實」(intellectual honesty),養成立信的人格與愛國的情操。竭智盡忠,發揚優秀的文化內涵,建立現代化的民主社會國家。《大學雜誌》的宗旨:以建立現代化民主國家為信念。始終堅持立場,善盡言責,對國是問題曾經提過許多大膽而嚴正的諍言,一本初衷,以知識份子的身分,提供建設性的意見。《大學雜誌》不是政治團體,而是表達社會公正輿論的公器,絕不容許成為任何私人的工具。《大學雜誌》命名緣由,引述四書《大學》開宗明義說的:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」稱本刊的命名,即源於此。所以《大學雜誌》並不是一本全以大學生為對象的讀物,更不是某一大學的校刊。它是為了每一位愛好新知、關心現實的朋友創辦的。《大學雜誌》曾宣示的努力的方向有三,在立言方面,將以知識分子的理性良知為準繩,對當前國是問題提出嚴肅的諍言。在處理稿件方面,對於各種不同的意見,只要是出自善意,都樂於刊用。尤其是對《大學雜誌》社論提出批評的,更是歡迎。在內容方面,除繼續加強政論時評外,將努力充實有關知識性、思想性和文藝性的文章。作為知識份子的我們,是有理由感到驕傲與光榮的,因為歷來的知識份子具有言論報國的一種良好傳統。胡適之先生曾經引述九百多年前宋朝范仲淹在其〈靈烏賦〉裡的爭自由的名言──「寧鳴而死,不默而生」,說明歷來知識份子認為諫諍是一種天生的責任,是一種極好的傳統。范仲淹寫這篇賦大概是在景祐三年(1036),所以這比美國開國前期亨利柏德烈(Patrick Henry)在1775年所說的爭自由的名言──「不自由,毋寧死」──還要早740年。但我們爭自由的成績如何?尤其是我們這一代的知識份子究竟盡了多少責任?陶百川先生曾疾呼知識份子應該善盡各人的職責,背起各人的十字架,成為光,做黑暗中的明燈,以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。從國家與政府的立場看,言論的自由可以鼓勵人人肯說「憂於未形,恐於未熾」的正論危言,來替代小人們天天歌功頌德、鼓吹生平的濫調。多年來,我們的政府一直致力於推行開明的自由民主的政治,以期達成更完美社會的理想目標。身為知識份子,我們更應該繼承良好傳統,善盡職責,藉善意的批評和理性的建議,來協助政府,策勵政府,我們深信,以言論參與國是,是現代民主國家的國民,尤其是知識份子的一項無可讓渡的權利,更是一項無可逃避的責任。