Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

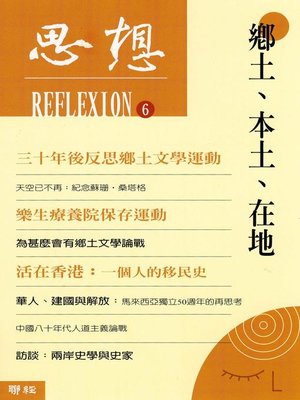

本期的各篇文章涉及了社會運動、哲學、戲劇、文學、歷史、知識分子等多方面的話題。本期《思想》所涵蓋的地域也是非常廣袤的:不僅作者來自多個地區,所關注的範圍也包括了東亞、東歐、馬來西亞、香港,以及台灣與大陸的社會於思想。

在多樣之間,還得掌握住共通的關懷。例如,香港的周保松先生與馬來西亞的許德發先生,在香港回歸十週年與馬來西亞建國50週年之際,以移民和華人少數族群的身分,不約而同談到了公民身分、公民意識的重要與艱難。幾乎所有的華人社會,都面對著政治認同∕政治身分的困擾。

困擾或許來自外力的壓迫和切割,來自移民史、殖民史的糾纏,或許來自制度的扭曲剝削,而華人文化中關於政治性價值的思考很不足,也使得政治認同的基礎相對比較貧乏。

種種因素使然,「公民」的身分在各個華人社會裡都顯得孱弱,公共生活難免受制於更保守(例如族群、同胞)、被動(例如國民、選民)、更為「去政治化」而消極(例如經濟、科技)的原則。在華人社會尋找公共生活的新原則、新價值,應該是這個歷史新時期的一項當務之急。

這裡所謂「歷史新時期」,並不是一個空洞的應景字眼。在全球冷戰形勢退潮之後,一個以本土在地化、中國大國化、以及全球化三方面力量為軸線的時期,確實已經繼之而起,支配著這整個區域。

從這個比較複雜的觀察角度,本期《思想》回顧了30年前台灣的鄉土文學論戰及其後續效應。眾所周知,當年這場論戰,包含著好幾種可能的發展方向,日後台灣將會有所選擇和捨棄,從而決定1980年代以後的台灣是甚麼面貌,所以它的歷史意義是值得玩味的。

本期專輯的三篇文章,均出自在行名家手筆,不過他們的視野迥異、意見紛歧,各自論點的實踐意義更是南轅北轍,其間的出入,充分反映著台灣面對自己、面對中國大陸、也面對周遭世界時的嚮往與困惑,特別值得讀者仔細領略。

可是歷史豈真有從舊到新的線性俐落發展?金雁女士告訴我們,前蘇東社會在丟棄共產主義之後,並沒有奔向資本主義現代性的樂園,反而出現了一種前現代、現代與後現代交織的局面。崔衛平女士則一反最近將大陸1980年代浪漫化的趨勢,重現當年中國黨內關於「異化」與社會主義性質的一場大辯論。

這場辯論,向上向外可以追溯到1960年代東歐修正主義、人道主義的反省,向下向內則可以連結到近〸年來大陸關於現代化、現代性的爭議。崔衛平惋惜1980年代的辯論遭到壓制和遺忘,徒然剝奪了後起者的一項反思的資源。

不錯,到今天,還有不少人在認真摸索馬克思主義本身的批判資源。不過,「人」或者「人道主義」在今天的論敵,已經不止於斯大林官僚主義、純粹階級論、或者唯生產力論,而更包括了各種前∕後現代的「反人道主義者」。

但是,在「人」之外,有代替的價值之源嗎?可是,傳統的「人」這個概念真不嫌偏狹嗎?重新經營「人」的含意與地位,挖掘其中社會批判的能量(包括對於狹隘人文主義的批判),顯然是另一件當務之急。

另外,本期還拓闢了一個新的欄目,題為「思想鉤沉」,供作者以短文追述一些可能已遭時間湮沒遺忘的人物、話題與作品。歡迎各位有心的朋友多參與。