Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

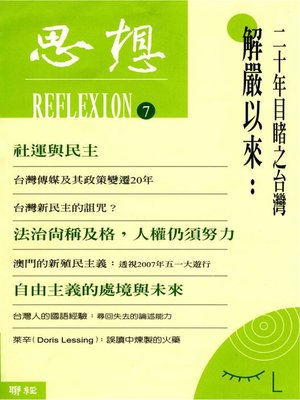

1987年7月15日,蔣經國先生解除了實施39年的戒嚴令。當時之所以解嚴,主因應是外在的,包括了中國大陸以及蘇聯先後「改革開放」所造成的冷戰體制鬆動;但也有內在的原因,包括新生力量的挑戰與國民黨統治意志的衰退。

至今20年過去,比起1990年的學運、或是2000年的政黨輪替,解嚴對於台灣的意義,似乎聞問者較少。確實,由於解嚴乃是統治者的決策,與此前或者後來大規模民眾參與促成的運動性變化性質不同,在歷史上的位置也就不會一樣。

但是,如果說解嚴代表整個社會逐漸回到常態的政治生活,那麼20年來的諸般現象,應該更能展示這個社會的根本性格所在。掌握這種性格,是我們要以解嚴為本期《思想》專輯主題的用意所在。

李丁讚、馮建三、張鐵志、廖元豪四位,分別從社會運動、傳播媒體、民主與資本主義、以及人權法治幾方面,對解嚴之後台灣的得失成敗,提出了全面的分析與評價。他們對解嚴寄以厚望、對解嚴之後的發展給予肯定、但同時也在社運政治化、媒體資本化、金權政治、以及弱勢人權幾方面,指出台灣社會必須正視的難題。應當知道,如今這些問題已經無法歸咎於一個凌駕在上的威權體制,而是台灣社會內部的共同責任。

從較為寬廣的視野來看,解嚴對整個社會造成的改變雖然可觀,可是其間的不變也需要面對。在我們所關切的思想、文化、學術領域,變與不變的對比,更值得玩味。

解嚴以來,台灣的文化意識、價值意識、所處世界的意識,都呈現了多少的移轉,可是基本的軸線如今何在,需要進一步的探討。除了本期發表的四篇力作,本刊又在十月舉辦過「後解嚴的台灣文學」座談會,邀請陳芳明、唐諾、劉亮雅、張錦忠幾位共聚一堂切磋攻錯,其內容可望在下一期的《思想》發表。

至於文學之外,戒嚴與解嚴對於哲學、史學、乃至於社會科學,又造成過甚麼影響呢?如果影響不大,那是因為台灣的戒嚴狀態原本即無傷於這些學門呢?是因為解嚴原本只有政治意義,並沒有改變社會結構與集體意識呢?還是因為台灣的思想文化學術與戒嚴體制原是同源,都是冷戰、反共、以及威權式現代化的產物,只要解嚴後的局面因襲著這些大環境因素,也就無礙於思想文化學術二〸年來的新瓶舊酒相安無事?

在本期的眾多精彩文章之列,我們要請讀者特別注意劉世鼎先生關於澳門五一抗議遊行的討論。常有人說,要透視一個重大社會事件,需要兼顧「結構」與「形勢」兩方面的分析。在這方面,劉先生的大作堪為典範。

這樣的觀察視野,同時呈現長期的趨勢與當下的動態,讀者自然會認識到事件的來龍去脈與過程的生動真實。本刊盼望繼續發表這樣的社會分析。

「思想筆談」則是本刊新闢的欄目,旨在促進中文知識界的對話與互動。本期針對自由主義當前處境的討論,即是由大陸、香港、台灣多位學者共同促成。在這個天涯比鄰的時代,類此的專題對話機會仍屬可欲不可求,我們很珍惜這樣的機緣,相信讀者也能領會其間的深意。