Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

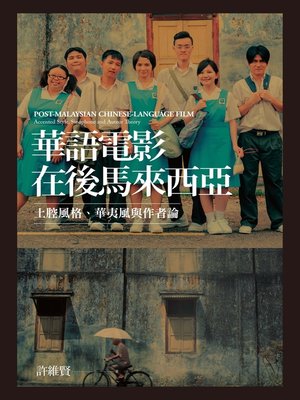

從蔡明亮、雅斯敏、阿牛、陳翠梅、劉城達、黃明志到廖克發探索華語電影在後馬來西亞的崛起以及處於離散與反離散間距中的不即不離 電影研究一直比較偏重以從敘事、影像或美學等幾個層面進行文本和理論分析,華語電影中的土腔、語言等聲音元素,卻少有研究觸及。《華語電影在後馬來西亞:土腔風格、華夷風與作者論》探討一批在馬來西亞出生成長的電影導演在後馬來西亞語境下如何在國內外催生一組揉合土腔風格、華夷風或作者論的華語電影。結合近年在全球興起的土腔電影和華語語系,此書探討當代馬來西亞土腔電影文化中的華語、方言和多語現象,這些交織著各種土腔、多元聲音和多元拼字的揉雜化語言景觀,如何在離散和反離散的邊界內外進行去疆界化和再疆界化的同時,也在全球化的大都會主義和本土第三世界後殖民的雙重語境下,操演諸種涉及本土、國族、文化、階級和性╱別的身分認同?這些離散電影和反離散電影又是如何在後馬來西亞語境下運用華夷風的聲音和土腔去回應或超克「國家失敗」的預兆?作者許維賢指出,無論是從蔡明亮到廖克發不時重返馬來西亞歷史現場的離散電影,抑或從阿牛到黃明志對離散去疆界化的土腔電影,再回到本土雅斯敏、陳翠梅和劉城達對國族叩問的反離散電影,馬華的離散論述不盡然是反本土化的書寫;馬華的反離散論述也不必然就是對國家仰慕和充滿願景的國族主義。《華語電影在後馬來西亞》同時收錄作者走訪多位導演和歐洲影展選片人的第一手資料,對華語電影在馬來西亞內外的生產、消費和傳播進行田野調查,從而更深入理解華語電影在後馬來西亞的崛起。※名家推薦許維賢教授的新書是一部不可多得的力作。本書資料詳實、理論嚴謹、視野開闊,極大地幫助人們了解在南洋乃至全球範圍內的華語、華人、和華語電影這些當今學術界的關鍵問題。──魯曉鵬╱美國加州大學戴維斯校區比較文學系教授及系主任本書的最大貢獻,是以歷史的材料與東南亞的視角,回應並補充華語語系此一顯學的研究。馬來西亞新銳電影導演的作品,應當得到更大的關注。──林松輝╱香港中文大學文化及宗教研究系教授本書將華語語系文化與電影的論述,推進到大馬與新加坡的史前史。聚集了中文、英文、馬來文等豐富的在地資料,本書跨出了主流華語語系論述被限制在北美與大中華圈內的視角。──林建國╱國立交通大學外文系副教授本書不但從跨國、跨族、跨語言、跨文化和跨類型的角度鉅細靡遺敘述華語語系電影製作在馬來西亞電影歷史上的存在,並以新穎的理論和關鍵術語來探討和闡明馬來西亞電影多方面在美學與社會評論提出的尖銳議題,以及這些電影跟其他後殖民電影在主題上的共振回響。作者展示個別不同的電影作者如何創意性地跟國家保持不即不離的間距,以「後馬來西亞」的概念對馬來西亞電影提出極其重要的質詢,從而富有成效地質疑國屬分類的使用。──Brian Bernards╱美國南加州大學東亞語言文化與比較文學系副教授