Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

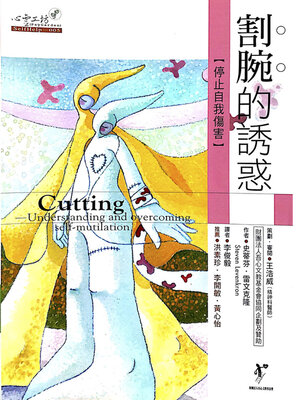

「當刀子劃過手腕,我自己也消失了。這麼做的時候,焦點就只在身體的這塊地方,什麼都沒有──腦子一片空白。我開始割,很痛。再割深一點點,痛多了。我移開刀片,傷口更痛,開始流血了。流血意味著我傷得嚴重到足以驅離其他的痛。...」

從事輔導工作的人士,幾乎都遇見過自我傷害的個案,我們也常在報上看到有人割腕的新聞。為什麼有那麼多年輕的孩子(及許多成年人),會一再以割腕、燒燙、撞牆等方式,來傷害自己的身體?難道他/她們不怕痛、不怕流血?自我傷害跟自殺有什麼不同?...

在西方社會,至少在1996年之前,一般民眾對自傷行為的了解甚少。直到黛安娜王妃公開承認她曾經不斷自傷,相關的主題才開始受到注意。然而,輔導界對自傷的個案仍然了解有限。因為,自我傷害行為是一種令人恐懼的障礙,當我們看見流血的傷口及疤痕,難免心生厭惡及挫折,因而無法一眼看透迷失於痛苦中、急需專業協助的個案。

《割腕的誘惑:停止自我傷害》作者史蒂芬.雷文克隆(Steven Levekron),從1976年就致力於自傷個案的治療。根據他的推論,社會中自傷個案的比率大約類似厭食症,亦即,250位女孩中就有一位自傷個案。雖然自傷個案中女孩較多,然而作者強調:男孩也一樣是危險族群。這本書的目的就是要解開那被稱為「自傷」的駭人現象之謎。

身為協助者,我們必須先克服自己內心的不安。本書將帶領讀者穿越自傷個案的私密心理歷程,並了解到,每一個自傷個案都有一段特殊的過往經歷、動機,以及傷害自已的複雜心境。自傷者是以刻意製造身體上的苦痛,來解決精神層面的痛苦與折磨;藉由血液的流失,來尋求心靈的慰藉。換句話說,疼痛與自我傷害,是用來轉移心理創傷的方式,可以說是一種「苦澀的藥物」。

想要了解人為何會一再傷害自己,最好方式就是仔細聆聽她/他們的心聲。本書以豐富的個案故事,及深入淺出的專業觀點,來幫助老師、父母、精神科醫師及輔導界人士,對自我傷害行為背後的心理痛楚,有更深刻的了解,以幫助個案展開「重建」與「療癒」的歷程。