Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

擅自認定他人生命的價值,會不會跟否定生命的價值一樣危險?

我們能不能想像或找到另一種傾聽的方式,一種容許不確定性的照護形式,來理解生命?

2015年,人文人類學學會,特納民族誌寫作獎

2020年,高等研究學院,J. I. Staley Prize

我們對照護的理解往往離不開善意、好的結果,或對受苦的情緒反應。但挪動這種理解將讓我們得以分辨照護論述的細微差異,進而看見自身欲望的矛盾,以及試圖照護他人時的混亂失措。

1956年,一位名叫考雅克的因紐特女性從北極灣的家鄉搭船前往加拿大南部的醫院接受肺結核治療,病逝於途中。考雅克死前經歷了什麼、她跟誰在一起、遺體送去哪裡,是一個從未解開的謎。後來,每當那艘船再度靠岸,考雅克的孫子就會跑去工人裝卸貨的港口探聽消息。他當然知道祖母已經死了,但他希望聽到的是她死去的經過,而那通常是加拿大政府在處理因紐特社群肺結核大流行時努力抹除的資料——人只是一個身分牌號碼以及統計上的數字。

1950年代晚期,加拿大政府展開肺結核清空行動,北方被想像成一座大實驗室,正在進行一場大規模社會實驗,藉由降低死亡率等方法,把因紐特人變成真正的加拿大公民。這項「實驗」要求因紐特人配合政府提供的照護形式和邏輯,包括把像考雅克這樣染上肺結核的因紐特人從家人身邊帶走,撤離到南部的療養院。1953到1964年間有將近一半的因紐特人被送進機構,其中有75%到80%再被送往南部城市的療養院。

加拿大政府對外宣稱的目的當然從來不是要殘酷地置因紐特人於死地。將他們撤離到南部的療養院,只是降低因紐特人的死亡率和提升其生活水準的諸多措施之一。這些措施還包括將因紐特兒童送到寄宿學校、給他們一個「白人的」名字,將其過去的一整套生活方式阻擋在外;或是為了防堵青少年自殺潮,設立防治專線、發送海報文宣,努力宣導要年輕人「好好活下去」。

要當一個好公民就表示要配合這樣的生命體制。只是,擅自認定生命的價值,將它捧為至高至善,可能跟否定生命的價值一樣危險。

+++++

這本民族誌的主角是居住在加拿大北部的因紐特人,關注他們被收編進加拿大政府的醫療與照護體制下的結果。作者史蒂文森以傅柯和巴特勒「生命政治」的概念貫穿全書,整體結構分為兩大部分,第一部分透過1940到1960年代出現的肺結核大流行與1980年後出現的自殺潮,討論加拿大政府官僚體系提供的照護,以及其對因紐特人心靈造成的持續衝擊;第二部分試圖勾勒出因紐特人另類的照護模式。有別於當代生命政治的匿名照護,因紐特人的照護不急於確認事實與數據,而是以一種不確定、意象式的方式,陪伴、傾聽與理解他人。

人類學研究關注的往往是重複發生的事。人類學家所謂的「實證」是建立在日常透過重複而趨於穩定的認知上。史蒂文森認為需要打造另一種理解世界的方法,主張透過意象所做的人類學研究——有時候我們需要傳達的是可能的而非實際的真相,或是否定的、缺席的或懷疑的精神真相。傳達日常最好的方法不是累積實例,而是透過意象中的濃縮經驗;雖然意象並不能像事實一樣被檢驗。

「我想要設想一種容許遲疑的人類學傾聽方式,去傾聽那些一再打亂我們確定知道什麼的話語。」

+++++

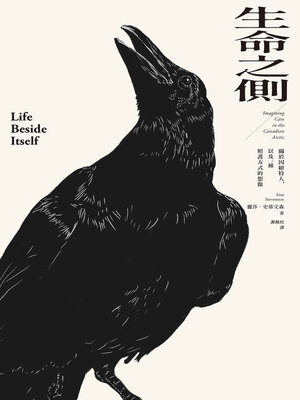

「我用『死活相依』這個詞來表達另一種思考生命的方式,以及支持這種思考方式的照護形式。『死活相依』關心的主要不是延續實體生命,而是誰是誰,而照護就在認出令人不安的他者意象並對它付出關懷中發生。......渡鴉的意象一方面暫時表達了生命中的死亡,另一方面也表達了何謂生或死的不確定性,使我們得以放開乾淨/骯髒、生/死等建構人類照護方式的二分法,哪怕只是短短一瞬間。若是活著跟目睹生命中的死亡有關呢?要是死去,但仍被愛你的人放在心上,也是一種活著的方式呢?我們如何可能去關注那些存在於自身之外、永遠無法變得完整的生命?」──本書前言

推薦人

吳易澄,英國杜倫大學人類學博士、新竹馬偕醫院精神科主任

吳嘉苓,國立台灣大學社會學系教授兼系主任

林浩立,國立清華大學人類學研究所副教授

林開世,國立台灣大學人類學博物館館長、台大人類學系兼任副教授

蔡友月,中央研究院社會學研究所副研究員、《達悟族的精神失序》作者、《不正常的人?台灣精神醫學與現代性的治理》主編

各界好評

《生命之側》談的是因紐特原住民族在加拿大面臨的生命政治暴力,包括肺結核傳染與自殺問題。然而作者人類學家史蒂文森的手法非常溫柔、詩意。她以圖像、夢境、靈魂來表達生命的失序與破碎,但不急於賦予意義,由此洗鍊出原民生命的尊嚴與價值。——林浩立,國立清華大學人類學研究所副教授

這是一本充滿想像力與詩意的作品,細心的讀者毫無懸念地會被作者細膩的文筆所吸引。然而,在作者溫柔的筆調背後,我們仍然可以感受到一股深層的憤怒,一種對現代的生命政治技術與官僚體制的厭惡、無奈與控訴。全書的本文不到一百八十頁,民族誌材料也相對單薄,但是卻有非常複雜細緻的理論關懷,支持看似清晰流暢的論點,從傅柯的治理術、班雅明的意象研議、到佛洛伊德的精神分析。我們可以從英文原書超過四十九頁的註解、二十五頁的參考書目得知其用心。一本薄薄的小書,開闢了民族誌寫作的新領域,挑戰了我們習以為常的社會醫療思維方式,更質疑現代社會一味地執著於生命的延續,卻懦弱地迴避死亡的意義,可稱得上是一本一經現身就立即登上高位的人類學小經典。──林開世,國立台灣大學人類學博物館館長、台大人類學系兼任副教授

作者透過各式各樣視覺、語言的意象,深入詮釋加拿大的原住民──因紐特人「死活相依」與「不確定性」的晦暗情境。全書擺脫了實證醫學的照護邏輯,從因紐特人的生命敘事,揭露國家福利殖民與公共衛生的暴力,讓我們反思照護的核心應該包含什麼。──蔡友月,中央研究院社會學研究所副研究員、《達悟族的精神失序》作者、《不正常的人?台灣精神醫學與現代性的治理》主編

這本勇氣可嘉的人文著作非常值得仔細研讀。原因很簡單:作者處理了加拿大北部最重要的當代健康議題之一,那就是因紐特青少年的自殺潮,同時也以「福利殖民主義」的概念挑戰了讀者的認知,並探討了深受國家歷史結構和政策影響的官僚傳統。——《美國人類學家》(American Anthropologist)

這本著作是民族誌的當代經典範例,為我們示範了從顛覆常理的行動和思想脈絡中找到意義意味著什麼。作者鎖定「不確定性」作為一種研究模式,冀望深描的對象不只是人們建構的意義,或日常生活中我們明顯知道和理解的事,也包括無人知曉的事。——《人類學和人文主義》(Anthropology and Humanism)

作者汲取世界各地的文獻資料,把「照護」當作殖民主義的結晶加以檢視。這個脈絡下的「照護」以能否避免死亡來衡量成效,完全不顧這樣的努力對其照護對象造成的影響。——Anthropologica

作者探索了因紐特社群中的「照護」模式:它就像一隻渡鴉,代表一股精神力量,以不總是直接或明顯的方式把生者和死者綁在一起。——CHOICE

這本書深入回顧了生命政治的精神層面,以及生命政治何以致力於提升人民的生命,卻反而斷送了某族群的特定生命形式。作者詳細剖析了因紐特社群中將生者和死者綁在一起的照護方式。那種方式本身就是一種倫理生活方式。文筆優美動人,點亮了因紐特的自殺問題,就像月光照亮了幽暗的天空,幫助我們不對其中的痛苦背過頭,而是緊緊將它抓住。不可多得的精彩作品。——維娜‧達斯(Veena Das),《苦難:健康、疾病和貧窮》(Affliction: Health, Disease, Poverty)作者