Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

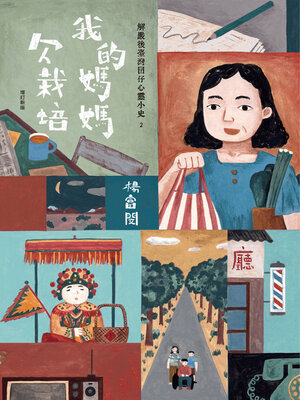

文字作品屢獲改編,2014「臺北國際書展大獎」入圍作品。

2019「臺北市立國樂團」x「無獨有偶工作室劇團」聯手跨界製作《臺灣歌劇:我的媽媽欠栽培》原著創作。

楊富閔的心靈小史,語言符碼的跨界想像,看見文學與音樂、文學與偶劇、文學與「文學」的轉譯交錯。五感全開,活跳展演二十一世紀有聲的文學!

阿嬤的過去式、媽媽的未來式,成就了楊富閔的寫作進行式。

青春的自我,老去的故鄉,流轉而出解嚴後臺灣囝仔的心靈小史。

電子雞、《漢聲小百科》、巴斯克林......楊富閔回憶童年的成長,那些有滋有味教人反覆咀嚼的昔日美好,在城鄉風景和人倫關係的劇烈變動中,似乎也隨著遠逝的歲月而漸行模糊了起來。

楊富閔以母親為軸心的念想溢於言表。他說蜈蚣陣是自己最心愛的民俗陣頭,「因為是母親緊牽我的手,滿身大汗陪我完成的祈福儀式」。他寫媽媽考到駕照,「我慶幸母親無照駕駛小鄉村長達三十年的紀錄可以了結」,但還是開心不起來,因為媽媽「前些年出了次車禍,理由是她車速給放太慢,綠燈過到路中央紅燈就亮了。」;也寫父母爭執後,媽媽騎機車疾行而去,「可經驗告訴我──母親很快會折回,且會靦腆地說:『北勢洲橋頭,有警察仔佇咧閘。』」警察未必如此勤勞,出了大內便無處可去的母親,總知道如何拿捏情緒的界線。

楊富閔開創了新鄉土的書寫形式,他通過各種玩耍經驗或研究現場所接觸到的雜什文獻,重新鏈接大內農村的日常記憶。那些生活中必得納入走踏範圍的亭仔腳、寺廟、理髮廳、果園、安親班......等,都是楊富閔銜接鄉村和都市的象徵符碼。一個身影一個腳印,楊富閔走出故鄉,也踏踩出神秘的人類學路線。他反思自我與故鄉的關係,除了真摯的情感,更具備了知性的思智,以及「想為故鄉做點事」的責任擔當,回頭卻發現故鄉原來是偏鄉......

年輕的臺灣囝仔楊富閔,在書桌上遊走出自己的故鄉,並透過故鄉情事的描摹、記憶與撰述,從認識臺南到認識臺灣,進而追索個人的心靈地圖。「寫成一個老作家。」是楊富閔的自我期許,也是臺灣文學對這位「大內」高手的冀盼。