Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

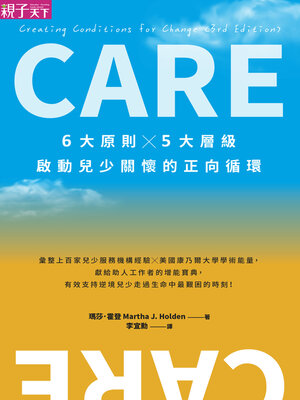

彙整上百家兒少服務機構經驗X美國康乃爾大學學術能量,

如今「CARE照顧模式」不僅是專業助人工作者的日常實踐守則,

更發展為全球具指標性的家外照顧認證流程。

獻給助人工作者的增能寶典,

6大原則X5大層級,有效支持逆境兒少走過生命中最艱困的時刻!

面對原生家庭失能的逆境孩子,

要如何創造「以生命改變生命」的有利條件?

面對從生命早期便遭遇變故、照顧疏忽或受虐的孩子,

如何為他們打造一處足以撫平傷痛,重新建立信任關係,進而找回自身價值感的處所?

一本經過上百家兒少服務機構實踐,匯聚近二十年兒少專業照顧工作者的智慧結晶,

帶領你——

掌握「關係為本X創傷知情X發展焦點X能力中心X家庭參與X生態導向」6大原則,

含括「外部組織X領導管理群X督導X照顧團隊X孩子&家庭」5大層級,

兼具理論研究與關懷照顧實務,全面&系統性打造有助於兒少正向發展的關懷地基。

臺灣大學社會工作學系教授陳毓文讚譽:

「這本書提供了如何與孩子共同生活、如何傾聽他們的心聲,並如何回應他們需求的策略。這些策略不僅對於安置體系或機構的工作人員有所助益,其實對於所有與兒少一同生活的成年人來說也同樣重要⋯⋯」

陪伴逆境兒少,從研究到實務層面,都建議掌握六大原則——

關係為本:每個孩子,都值得擁有一位「毫無來由為他們瘋狂著迷」的大人!

創傷知情:改變對經歷逆境孩子的看法,從「你有什麼問題?」轉為「你發生什麼事?」

發展焦點:聚焦並幫助遭受逆境創傷的孩子,培養得以健康發展與成功學習的挫折復原力。

能力中心:聚焦於孩子的優勢,將目光轉向孩子做了哪些事&哪裡做得很好。

家庭參與:無論過往如何,持續維繫並強化孩子與家庭、社區與文化的認同關係是重要的。

生態導向:打造關懷和支持的環境,為孩子提供如何關心自己與他人的典範。

然而,回到務實的日常陪伴照顧,

從第一線照顧陪伴者、照顧團隊,到社工督導、機構管理群甚至孩子的原生家庭,

到底該怎麼做?如何著手?基本的照顧思維需要有哪些改變?

如何才能讓各方利害關係者彼此合作,「協同一致的」將孩子福祉置於核心?

關心兒少權利福祉,強化社會安全網,

不應只期待第一線社會工作者的肉身奉獻;

如何從組織制度面著手,協助逆境兒少工作者跨越專業照護的缺口?

《CARE》正是一本提供本土與國際接軌,具備系統性關懷架構的實踐指南。

誠如台灣全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜點出:

「在台灣,照顧常被視為一種本能與直覺行為,甚至照顧的「價值與重要性」也常在經濟效益、成效導向的評估之下被輕賤看待,而這種觀念正是忽略了照顧的專業素養和核心理念。許多工作者在無力整理實務智慧、缺乏照顧自信,甚至是在社會文化的期待之下,僅能以愛心跨過專業照顧知識的缺口,而《CARE》一書正是為了填補這一個鴻溝。」

【適讀對象】

陪伴逆境兒少、脆弱家庭等第一線助人工作者

建立適合兒少身心發展的安置機構、團體家庭與寄養家庭

須面對脆弱兒少的學校老師、心理師、特教輔導老師等泛教育工作者

助人工作機構的領導管理群,社工督導,社福機構經營者,社福政策決策者

熱血推薦

文國士|社團法人台灣蛻變方成事協會創辦人

吳書昀|國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授兼系主任

徐瑜|陳綢兒少家園主任、台灣全國兒少安置機構聯盟理事長

陳旺德|社團法人中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)研發長

陳亮妤|衛生福利部心理健康司司長

陳毓文|臺灣大學社會工作學系教授

葉靜倫|多多益善RightPlus總編輯

顧瑜君|五味屋創辦人、東華大學教授

(按姓名筆劃排序)

【國內社福領域重量級意見領袖,衷心推薦】

接住逆境兒少的陪伴指南

文國士|社團法人台灣蛻變方成事協會創辦人

因為父母受思覺失調症所苦而無力照顧我,我年幼時曾在育幼院(註1)生活,那時候常埋怨:「你們這些大人總叫我要感恩,奇怪住在育幼院又不是我選的,再說你們根本不知道住在這有多麻煩、多痛苦!感恩......那送你住啊!」

好多年之後,同樣是育幼院的場景角色易位,我擔任了照顧者4年,這才體會日常照顧不像白雪公主與7個小矮人那般浪漫愜意,照顧工作是有怨無悔的陪伴。我捫心自問無數次「到底怎麼做才是孩子需要的?什麼是所謂的『為他好』?」

這兩段跟育幼院有關的經驗,讓我深感一個孩子要能好好長大,是需要運氣的;而照顧孩子好好長大,是需要被支持的。帶著這份體會,我在推對「萬8計劃:育幼院照顧者招募培育計畫」(註2),期盼集結更多願意投身育幼院工作的夥伴,並給予這些夥伴更充分的支持。而這本書系統性且完整地提供如何理解、接住育幼院兒少(或各式逆境兒少)的指南,引出一條實證為本的前行方向。

這份指南很重要,因為照顧兒少本身就難,照顧育幼院兒少更是。

來到育幼院成長的生命都有特別苦澀的來時路,苦澀的來時路讓他們普遍面臨特別艱鉅的生命課題,例如性創傷、童年創傷、發展障礙、對立反抗等,而陪著這些兒少面對生命課題的育幼院照顧者卻面臨職場的三高挑戰:高危機、高壓力、高離職率。

這個現實解釋了一個說法:育幼院的孩子好可愛、好可憐或好可惡,而育幼院的照顧者都好有愛。這是個疼惜的說法,卻也忽視了孩子需要我們先尊重他的苦難,進而引導他走一段,同時也忽視了照顧者需要的情感支持與專業指引。

期待這本書,能讓更多人理解兒少照顧工作的不易與價值,更相信本書能替各領域的兒少教育工作者帶來深刻的理解、決策的依據,以及迷茫時的安慰。

願有一天育幼院的孩子,都因為擁有更優質的照顧,而蛻變成更好的自己。

註1:育幼院是通俗的名稱,其正式名稱是「兒少安置機構」。

註2:在台灣,每一萬位兒少中僅有8位是生活在育幼院裡。他們是社會上的少數,特別辛苦而堅忍的少數。

跨越愛心與直覺,看見專業照顧的價值

徐瑜|陳綢兒少家園主任,台灣全國兒少安置機構聯盟理事長

在兒少安置機構中,我們到底應該提供怎樣的照顧?而這些照顧應該要如何被實踐?這是我即使已經投身兒少工作多年,也時常反思的問題。

在台灣,照顧常被視為一種本能與直覺行為,甚至照顧的「價值與重要性」也常在經濟效益、成效導向的評估之下被輕賤看待,而這種觀念正是忽略了照顧的專業素養和核心理念。許多工作者在無力整理實務智慧、缺乏照顧自信,甚至是在社會文化的期待之下,僅能以愛心跨過專業照顧知識的缺口,而《CARE》一書正是為了填補這一個鴻溝。

這本書提出了許多一線照顧工作者雖已實踐但未能明確表述的專業照顧概念。透過有系統地介紹如發展焦點、家庭參與、關係基礎、能力中心、創傷知情和生態導向等核心原則,CARE不僅為照顧者提供了經驗實踐的支持,也證明了這些方法是正確且有效的。

對於實務工作者而言,這本書不僅是理論的彙編,更是可以實際操作的指引。它提供了一個讓照顧者能夠兼具科學與人文的理解、實踐照顧工作的架構,並進一步鼓勵照顧者從日常經驗中抽絲剝繭,找到與國際標準接軌的機會,進而增強專業自信與底氣,讓照顧者的價值得以被明確表述。

《CARE》一書是良好的導航者,協助照顧者與孩子能夠更安心、更有方向的同行在照顧與成長的旅途上。

透過系統性學習,體會照顧服務的核心

陳毓文|臺灣大學社會工作學系教授&本書審定

照顧安置兒少一直都是一項極具挑戰性的任務。儘管學校所教導的專業知識在實際應用中似乎顯得有些不切實際,但這本實務指南巧妙結合了不同機構的實務經驗,清晰而有系統地呈現了CARE照顧模式,使得所謂的「理論」變得更加貼近生活、更易於理解。

我們需要透過系統性的學習,才能夠暫時停下腳步,與孩子一同生活,並深刻體會到尊重和關愛孩子的重要性,這才是照顧服務的核心。

這本書提供了如何與孩子共同生活、如何傾聽他們的心聲,並如何回應他們需求的策略,這些策略不僅對於安置體系或機構的工作人員有所助益,其實對於所有與兒少一同生活的成年人來說也同樣重要,希望所有關心這個議題的人,都能從閱讀本書中獲得一些寶貴的啟示。

不迴避系統合作的困難,讓每個孩子度過美好的一天!

葉靜倫|《RightPlus多多益善》創辦人暨總編輯

每個大人都當過孩子,但很少大人得跟一群小孩一起長大,其中大部分還帶著傷痕。團體照顧在許多時候本就如履薄冰,但這本書從頭到尾幾乎沒出現過「愛」或「兒童人權」這些字眼,只用務實的方法、好親近的理論、觸動人心的價值觀和思維,說清楚什麼是愛的體現,什麼是孩子的權利,什麼是關係的界線和方法。

有所依附的孩子更能獨立,有歸屬的孩子更能發展自我,但依附和歸屬都不是單一照顧者就能做到。CARE強調了集體照顧中「多方參與」的必要性和管理層的責任,

指引照顧機構如何讓每位工作者有足夠的安全感,能去做正確的事。

它也不再允許大人迴避系統合作的困難,從委託照顧的政府、立法者、社區夥伴到機構,以及...