Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

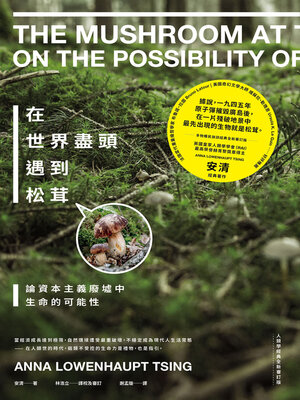

多物種民族誌經典全新審訂版

「據說,一九四五年原子彈摧毀廣島後,

在一片殘破地景中最先出現的生物就是松茸。」

英國皇家人類學學會(RAI)

最高榮譽赫胥黎獎章得主──安清──經典著作

當經濟成長達到極限,自然環境遭受嚴重破壞,不穩定成為現代人生活常態──

在人類世的時代,菇類不受控的生命力是禮物,也是指引。

串聯零碎的地景、多重的時間、物種之間的糾纏

反思達爾文式的適者生存、進步主義與資本主義的大師之作!

我們所處的世界,正處於人類世的危殆狀態。在目睹環境汙染、大規模滅絕與氣候變遷後,人類還能承受何種程度的人為擾動?儘管有在討論永續發展,我們還有多少機會能留下適宜居住的環境給後代子孫?

對此,人類學家安清提出,松茸這個獨特的物種,能讓我們在失調環境中找到共存的可能性,以及合作生存之道。

「據說,一九四五年原子彈摧毀廣島後,

在一片殘破地景中最先出現的生物就是松茸。」

松茸是世上身價最高的菇類之一。與許多人的認知不同,松茸並非只能生長在沒有任何汙染的原始森林;反而,松茸往往發跡於受到嚴重擾動的森林,並藉由自身滋養樹木的能力,協助森林在受人類侵擾的地區猶能茁壯。

而在日本,松茸之於文化與社會的意義,早已遠遠超越它的菇類身分。松茸是大眾鍾情的秋天標記,既激發歷史懷舊之情,也是高貴的賀禮。值得注意的是,儘管珍罕價昂,松茸卻完全無法由人工栽植──它在林中現蹤與否,全憑機緣與巧合。

也就是說,松茸是物種互動之間無心插柳的結果。而在殘破地景上生長的松茸,所指引的是一種更廣闊的生活想像,包含了對所有生命與非生命的關注。

「好奇心可說是在這危殆的時代裡合作生存的首要條件。」

從經濟活動、人類學、生態學三個面向深入,安清在橫跨日本東京與京都、美國奧勒岡州、中國雲南,以及芬蘭拉普蘭地區的田野調查中,追溯了松茸從生成到消費端的商品供應鏈形成過程。她描寫松茸如何在美國廢棄的工業林地破土而出,經遁入山林尋求自由的瑤族、苗族與東南亞裔採菇者採集,成為買賣雙方高度較勁的競價品,接著在累積層層價值之後經由中間人「轉譯」進入日本,化身為帶有強烈象徵意涵的餽贈物件,傳達贈禮者不言說的訊息。

安清細膩地注意到,從單純的被採集物,異化為資本主義邏輯中的商品進入日本,進而成為聯繫人際關係的禮物,松茸的身分轉換實際上反映出的其實是跨越物種、各種各樣生活方式的聚集與創建,是由族群政治、歷史記憶、全球化經濟、政治秩序、科學知識、森林地景、生態互動等一切關係糾纏其中的宏觀圖像。

「進步是埋頭往前的行軍隊伍,

硬是將其他性質的時間全拖進它的韻律當中。

若能拋開這個強力的節拍,我們或許能覺察出其他時間模式。」

然而,透過聚焦松茸的生存發展,安清不僅止於拓展我們對已知世界的想像。首先,松茸的故事告訴我們,生命無法單獨存在,並總是在物種之內與之間的合作中轉變。她提醒,是經濟學與生態學長期以來將生存簡化為競爭的傾向,讓人們違反事實地幻想,以為人類可以獨自生存。

在此之上,安清進一步點出,在經濟要成長、科學要進步等單線進步的敘事仍深根於人們意識之中的情況下,松茸的故事可以作為回應:如果松茸產銷鏈的存續,取決於層層協調並維持一定的開放程度──她以複音音樂為比喻,揭露當人類不再追求統一協調、單一觀點的音樂形式,嘗試去聆聽獨立卻同時進行的旋律,覺察和諧與不和諧如何共存時,便能跳脫只專注於成長的單一路徑,找到多種抵達未來的方式。

在身處人類世的此刻,不以進步發展為前提的資本主義會是什麼模樣?人類如何與各物種保有互不和諧、但又無需掠奪的關係?透過一篇篇生動的故事,安清串聯起生態、經濟、政治乃至美學的視野,審慎檢視過度粗略的簡化論。本書中提供嶄新原創的觀點,帶領我們尋回對世界的好奇與關注。

獲獎紀錄

2016年人文人類學協會(SHA)維克多・透納獎民族誌類書寫(Victor Turner Prize in Ethnographic Writing)年度得主

2016年文化人類學協會(SCA)葛雷格里・貝特森獎(Gregory Bateson Prize)得主

2015年英國《泰晤士高等教育》(Time Higher Education)年度最佳好書

2015年美國「Flavorwire」網站評選年度最佳大學出版品

2015年《科克斯書評》(Kirkus Reviews)年度最佳非虛構商業經濟類、科普類好書

聯合推薦

古碧玲|《上下游副刊》總編輯

李宜澤|國立東華大學族群關係與文化學系副教授兼主任

林益仁|國立台北藝術大學博物館研究所教授

洪廣冀|國立台灣大學地理環境資源學系副教授

徐振輔|作家、《馴羊記》作者

張君玫|東吳大學社會學系教授

黃宗潔|國立東華大學華文文學系教授

黃瀚嶢|作家、《沒口之河》作者

蔡晏霖|國立陽明交通大學人文社會學系副教授

顏聖紘|國立中山大學生物科學系副教授

(按姓氏筆畫排列)

「一朵朵珍稀昂貴且氣味濃郁的松茸,若真菌界的鑽石,引無數人競折腰。松茸無法透過人工栽培,必須生長於被人為大幅擾動過的土地,串起所謂『人類世』時代無所不包的經濟、貿易、社會、文化、戰爭、地理、生態、族群的領域。通書無一贅場,作者跨越人類學的寬展素養為讀者打開一道道既龐鉅又微細的視窗。」──古碧玲,《上下游副刊》總編輯

「人類學家最重要的任務,在於將熟悉的生活世界細心描繪拆解,再以文化共感的眼光在敘事的土壤上將其重新組裝起來。從這個角度來看,廢墟中生長的松茸與人類學者有著同樣的生命意義。安清以多重感官和行動者角度的書寫,帶領我們跟隨松茸開展祕密生活:透過菌絲路徑,連結採集者的勞動與美食家的鼻尖;跨越貿易與戰爭,從日本出發到東南亞與北美;在人為擾動下轉譯不同觀點,並重新體現森林的超越力量。透過松茸,安清在當代多物種書寫與本體論轉向之外,展示了人類學家連結多重宇宙的迷人能力,並且讓我們發現,資本主義的盡頭可以不是廢墟,而是另一個世界的起點。」──李宜澤,國立東華大學族群關係與文化學系副教授兼主任

「《在世界盡頭遇到松茸》是本奇書。在寫作格式上,人類學者安清以隨筆的方式,極具詩意地道出人們與松茸相遇、因為松茸而彼此相遇的故事。安清的筆觸輕盈,以她的話來說,宛如一首複音音樂(polyphonic),但一字一句在在引人深思。她想要回答的問題是,在這人類生活已大幅牽動了自然,說不定會讓人類這個物種,連同其他難以計數的物種,一同走向毀滅的當下,人們需要什麼樣的視野,看待這個世界,乃至於人類在當中的位置。是要打掉重練?還是就此隨波逐流?安清建議,與其從那些被國家公園、生態保護區圈出的『大自然』得到天啟,我們可以低下身來,跟在次生林中才有可能發現的松茸,好好學習。

因為安清的文字與視野是如此不落俗套,讓該書的翻譯成為莫大的挑戰。這本由二十張出版社重出的中譯版,經過清華大學人類所的林浩立教授逐字逐句悉心改寫與審訂,為最為貼近原著的版本。林浩立教授為多物種民族誌的研究者,同時也是饒舌歌手;經他審訂的文字,如同原著一般,有種奇特的節奏感,讓閱讀本身成為一種莫大的樂趣。」──洪廣冀,國立台灣大學地理環境資源學系副教授

「在我們的時代,跨物種的相遇相當迷人。人們總想從其他物種身上『獲取教訓或啟示』。但就在相遇的當下,他者早已默默在調教你的感性與覺察。唯有打開心靈的窗口,方能允許感性分子的線索參與編織你的世界。安清的松茸敘事就是關於這樣的過程。」──張君玫,東吳大學社會學系教授

「圍繞著松茸這個關鍵字所開展的《在世界盡頭遇到松茸》,是一部『不只是人』(more-than-human)的人類學經典。長久以來習慣於『可規模性』的世界、習慣於將視野聚焦在人類對自然的控制及影響――無論是理所當然或批判反省――的讀者來說,安清在本書中所呈現的,既非和諧亦非競爭,以擾動為本的生態學;以及松茸森林透過跨族群、跨物種關係而匯聚的,多重生活方式、多重韻律的聚合體圖像,無疑會帶來思維上的衝擊。但毋須擔心一不小心迷失在這座由文字構築的森林之中,因為安清以清晰的理路,層層遞進地先透過民族誌的眼光,由奧勒岡開放票地的拍賣場景,帶出不同身分背景的採集人、買家、外勤業務之間,彼此牽繫又相互糾纏的軌跡;繼而將視野移轉至中國雲南、日本里山等地的松茸森林,透過它們各自面臨的不同形式之擾動,讓我們看見除了松茸、松樹、採集人這幾個主角之外,那些在文字中驚鴻一瞥的拐糖花、雲杉小墨天牛、松材線蟲、灰面鷲、囊鼠、鹿與山羊,也都在森林這個龐大的聚合體中相互糾纏著。若能覺察到這一切生命的韻律,聽見它們各自的旋律,我們或許才能真正把自己放入以『汙染』及『擾動』為常態的世界,並且調整過去對於物種及身分的狹隘定義、對人與自然關係的單調想像――而覺察的起點,正是從看見一朵松茸開始。」──黃宗潔,東華大學華文文學系教授

國際好評

「如果人類必須在資本主義廢墟、也就是有些人稱為『人類世』的時代當中求生,那麼,我們...