Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

| Library Name | Distance |

|---|---|

| Loading... |

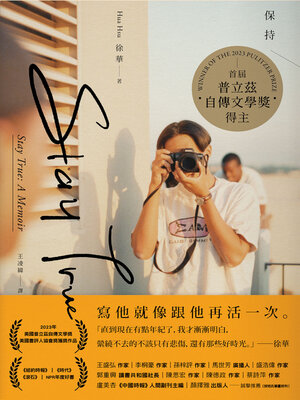

「友誼在於去認識的意願,而非被認識的渴望。」

一部台裔美國人的成長故事,一則獻給逝去好友的真誠告白

「一部優雅而深情的成年記述。」

──2023年普立茲獎評審委員會評語

2023年美國普立茲自傳文學獎.美國書評人協會獎獲獎作品

2022年《紐約時報》、《時代》、《滾石》、NPR等各大媒體年度好書

「因著這本書,亞裔文學的發展來到了新的高度。」──《紐約雜誌》

「深層的情感在我閱讀此書時奔流而來。」──湯婷婷,美國文學傑出貢獻獎得主

「寫作最開闊、嚴密、寬恕而溫柔的樣貌。」──王鷗行,艾略特獎得主

「在那年紀,時光飛逝。

你心急地想要有所作為,當事情發生,卻又忘了去記住。

一天像是永遠,一年長若一個地質年代。

我們熬夜,任腦中盤踞狂想出萬事萬物的道理,只是忘了寫下。」

十八歲那年,進入加州大學柏克萊分校就讀的徐華,渴望在大學找到氣味相投的同類。但好友阿健彷彿與他來自不同世界:他是台灣移民的兒子,阿健則出身移民美國數代的日裔家庭。他喜歡獨處製作小誌、泡唱片行,阿健則喜愛跳搖擺舞、是兄弟會成員。兩人的個性截然不同,但無數夜晚的抽菸漫談、開車兜風聽歌、課業上對亞裔身分的思考激盪,竟讓他們成為最好的朋友。

然而,一場派對隔天,阿健死於一起毫無預期的劫車事件。兩人前一晚被打岔而中斷未完的對話,就這麼停留在那晚阿健住處的陽臺上。「唯一還在前行的,發生在紙上,在於字與句的累積、在於段落集結成頁。」徐華在一本他於阿健死後買下的空白筆記上寫道。然而是否有一天,書頁會寫盡、記憶體的容量會有所不足......

「一個人若愛友誼,他必然要愛未來。」──德希達

如何離開你而不拋棄你?對徐華而言,寫作帶來另一種活在當下的方式。略去當下的質地與緩慢,將當下轉化為語言。日記中,他反覆審視發生在兩人之間或大或小的事件對彼此生命的影響,將那些與阿健已然開啟、但始終未完的對話延續下去。於是這麼一寫,便是二十個年頭──徐華細細寫出了一種說明自己的方式,探討追尋自我身分、處理複雜的親子關係、發掘新興趣乃至在此過程中發展友誼的感受。

「有些事物將你推離家鄉,另一些事物則將你拉去遠方。

機會在一地乾涸,又在另一地湧現,

你則跟隨通往看似更好將來的應許而遷徙。」

在本書中,徐華按時間線性書寫,娓娓道出自己成長與尋找歸屬的過程。台灣移民第二代的他,一九七七年出生於美國伊利諾州,後隨父母搬遷、定居加州灣區。一家三口的生活,在徐華上高中後出現變化,台灣半導體產業起飛,他的父親因此調回台灣工作、與家人分隔兩地,靠著兩台傳真機維繫感情。

多半時候,父親會透過傳真幫助兒子完成數學作業,但有些時候,父親的回覆裡會寫下他認為兒子會感興趣的話題,以及人生道理。「生命有著兩難,你必須找到意義,同時接受現實。如何應對這種衝突是我們每個人的挑戰。你怎麼想?」

那年,超脫樂團(Nirvana)的主唱科本自殺,父親便是透過傳真機寫下了安慰與教導。

是否接納人生一切順境與逆境皆是養分?回憶起青春時代,當時的徐華只想成為標新立異的人。他大量接觸晦澀難懂的學術理論、聆聽非主流音樂、製作小誌,都是為了描繪全新的自我輪廓、活成一個全新的人格。在加州大學柏克萊分校就讀的時光,他在開放自由的學風、笑鬧與蠢事中恣意成長,被迫在摯友過世後面對人生觀與世界觀的全面翻轉。

本書書名Stay True,是徐華與阿健私下在信件結尾使用的祝福語,意即「保持真誠」──無論如何,都要對朋友真誠,對自己真誠,對自己可能成為的那人保持真誠。本書圍繞著一段短暫而深刻的友誼展開,既是一段艱難而傷感的成年記述,也是一則哀悼也歌頌友誼的真誠告白。

「寫他就像跟他再活一次。我想直到現在有點年紀了,我才漸漸明白,縈繞不去的不該只有悲傷,還有那些好時光。」──徐華

得獎紀錄

──囊括2022年度各大媒體、網站、書評最佳書籍──

2023年美國普立茲自傳文學獎

2023年美國書評人協會獎自傳大獎

2023年卡內基獎章提名

《紐約時報》年度好書

《紐約客》年度好書

《華盛頓郵報》年度好書

《時代》雜誌年度好書

《大西洋月刊》年度好書

《Vogue》年度好書

《浮華世界》年度好書

《滾石》年度好書

《科克斯書評》年度好書

《出版人週刊》年度好書

《讀者文摘》年度好書

美國全國公共廣播電台年度十大好書

文學網站Lit Hub年度好書

誠摯推薦

王盛弘|作家、《聯合報》副刊副主任

李桐豪|作家

孫梓評|作家、《自由時報》自由副刊主編

馬世芳|廣播人、作家

盛浩偉|作家

郭重興|讀書共和國出版集團社長

陳思宏|作家

陳德政|作家

蔡詩萍|作家、台北文化局局長

盧美杏|《中國時報》人間副刊主編

顏擇雅|出版人

(按姓氏筆畫排列)

各界好評

「一部優雅而深情的成年記述,思量的不僅是情感強烈、青春活力的友誼,更包含隨機暴力,那種暴力能夠在剎那間永遠地改變我們個人敘事的預設邏輯。」——2023年普立茲獎評審委員會評語

「徐華精湛地寫出了一部革命性的作品,為亞裔美國人經典再添新冊,並為『回憶錄能做什麼?』這一概念注入新意......就徐華書中深刻反思的苦工而言,他的回憶錄所關乎的是手握遺失的碎片、也要踽踽前進的精神。」——2023年美國國家書評人協會獎評語

「閱讀徐華的故事時,深層情感向我奔流而來:哀悼、懷舊、惋惜、恐懼、憐憫......本書是一本至關重要、細針密縷、療癒人心的書。」——湯婷婷(Maxine Hong Kingston),《女戰士》(The Woman Warrior)作者

「本書給人的感覺就像是,作家畢生思考、技藝與好奇心的總和終於在書中獲得了體現,因此每個句子出現時,都帶著一種深思熟慮、堅忍、準確的力量到來。徐華將友人殘酷的死亡作為中心主題,並用那空缺鑄造出故事──儘管有痛楚與迷惘,卻不知怎麼地以一種安定而寬大的離心力包容周遭世界。這是寫作最開闊、嚴密、寬恕而溫柔的樣貌——也就是說,這是最上乘的寫作。」──王鷗行(Ocean Vuong),《此生,你我皆短暫燦爛》(On Earth We're Briefly Gorgeous)作者

「本書是我讀過的最好的回憶錄之一。徐華的敘事沒有浪費文字、場景或聲音,而創造了一個雙重的敘事,宛如最精心策劃的錄音帶的A面與B面。」——基斯‧萊蒙(Kiese Laymon),紐約時報暢銷書《重型:美國回憶錄》(Heavy: An American Memoir)作者

「徐華以一種看似毫不費力的優雅與明晰,為他的靈魂流變給出一張地圖。他展現自己如何打造一副對抗世界不公義的鎧甲,這副鎧甲只以孔洞與透明打造,是唯一值得披上的鎧甲。這種善意與分享的深度難能可貴。」──強納森・列瑟(Jonathan Lethem),《布魯克林孤兒》(Motherless Brooklyn)作者

「本書讓我的心輕輕碎了。這是首輓歌,不只獻給一位朋友,也獻給其他許多感覺已然失去、無可取代的存在——一段溫柔閒散而親密的時光、一種一度可以活得年輕的方式。讓徐華文筆如此獨一無二的事物——他洞徹一切的姿態、他嚴謹的感性、他從似曾相識中創造鮮活世界的能力——都集結於這本此生難再有的書中。」——賈・托倫蒂諾(Jia Tolentino),《幻鏡》(Trick Mirror)作者

「在這首獻給逝去友人優美而直率的輓歌中,徐華付出心血去愛、去花時間回憶並紀錄另一個人的生命細節。就此而言,他向我們展示美學如何同時由關係與可怖的失落所生產。這本回憶錄的河水安靜深邃,不裝模作樣,流向讀者,以其連接人心的能力改變我們。」——莎拉・舒爾曼(Sarah Schulman),《讓紀錄說話》(Let the Record Show)作者

「本書豐富而知性,美妙地摹寫出生活中幾乎一切重要事物。此書以鮮明的美國移民經驗為背景來談友誼、藝術、家庭,以精確而微妙的語言寫作,讓你甚至不會注意到故事是怎麼讓你心碎再縫補起來。」──迪諾・門格斯圖(Dinaw Mengestu),《我們的名字》(All Our Names)作者

「本書讀來令人默然揪心......說這本書是關於哀悼或是成長,都不真的公允,而且此書也不只關乎作為亞裔美國人的經驗,即使此題材數度在書中閃現。這是一本透過回憶的澱積來蓄力發勁的回憶錄,透過那些形構經驗的所有瞬間與姿態,那些凝聚成日常的點點滴滴......徐華是位隱微而不外放的寫作者,本書所敘述的歡樂時光會悄悄深入你心,挖苦玩笑通篇串接得天衣無縫。」──《紐約時報》(New York Time...